※ この記事は、KIESS MailNews 2011年12月号の記事に、一部加筆修正を加えたものです。

◇◇◇◇◇◇◇◇

これまでの技術

私たちは,現在,産業革命を起点として始まった時代の終わりにいる。産業革命の画期的な点は,動力機械の発明にある。この発明によって,人間の代わりに機械を働かせることが可能になった。最初の動力機械は蒸気エンジンであったが,蒸気エンジンにしろ,ガソリンエンジンにしろ,熱機関としての動力機械は,大きいほど熱効率が良くなるという性質を持っている。電気モーターは熱機関ではないが,それに電力を供給する発電所のタービンは熱機関であり,発電所も大きい方ほど効率が良くなる。このため,市場競争という条件の下で,動力機械をベースとする生産システムは巨大化という方向に向かった。

熱力学が生産システムに巨大化を求めたのに対し,経済は労働の節約を要求した。それは,経済においては,希少なのは人間の労働力であると考えられてきたからである。このため,人間の労働を機械で置き換え,労働を節約する技術が開発された。熱効率と労働節約という二つの要請から,これまでの産業技術は巨大化・オートメーション化という方向に進んだのである。コンピュータ制御された原子力発電所や石油コンビナートは,巨大な資本設備を少数の人間が操作することで高い労働生産性を上げており,巨大化・オートメーション化された産業技術の典型ということができる。

産業の重装備化

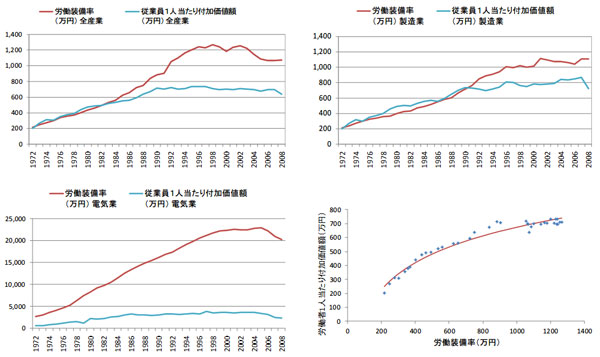

経済指標の一つに「労働装備率」というものがある。これは「有形固定資産」の額を「従業員数」で割ったものであり,一人の労働者がどれだけの金額の資本設備を使って生産活動を行っているかを表している。「労働装備率」(全産業平均)の過去の推移を見ると,1972年の217万円から1998年には1,265万円まで増加し,その後やや減少して2008年には1,073万円となっている(図1参照)。

図1:「労働装備率」と「従業員1人当たり付加価値額」(クリックで拡大)

一方,労働生産性を示す「従業員1人当たり付加価値額」は,1972年の201万円から1996年には734万円へと増加し,その後はやや減少して2008年には639万円となっている。このことが示しているのは,過去の労働生産性の向上は,労働者1人当たりの資本設備を増やすという産業の重装備化によって達成されてきたということである。また,全般に「労働装備率」の高い産業は「従業員1人当たりの付加価値額」も大きい。例えば,電気業の2008年の「労働装備率」は20,267万円で,全産業平均の約19倍となっており,「従業員1人当たり付加価値額」も2,298万円で,全産業平均の3.6倍となっている。

なお,ここで注目すべきことは,労働装備率と労働生産性は正比例関係にはないということであろう。収量逓減の法則はここにも働いており,全産業平均値でみると,日本の「従業員1人当たり付加価値額」は700万円程度が上限で,そこから先は,「労働装備率」が増えても横這いになっている。

サラリーマンの増加

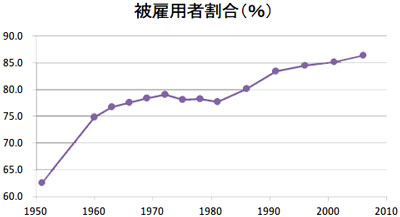

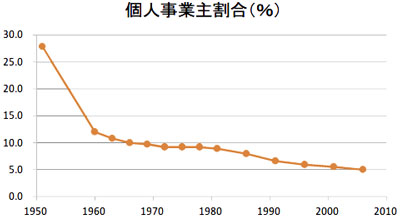

2005~2009年の勤労者世帯1世帯当たりの平均年収は557万円であった。2008年の全産業平均の労働装備率は1,073万円なので、勤労者は平均して世帯収入の2倍程度の資本設備を使って生産活動を行っていることになる。労働生産性向上のために産業が重装備化していくと、個人で資本設備を整えて起業することが困難になってく。2008年の電気業の労働装備率は20,267万円で、勤労者の平均世帯収入の36倍以上にもなる。この結果、次第に働くということは企業に就職するということを意味するようになり、就業者に占めるサラリーマン(被雇用者)の割合が増加し、個人事業主は減少した。就業者に占める個人事業主の割合は、2008年には5%程度にまで減少している(図2参照)。このため、大学のキャリア教育においても、学生は企業に就職するものと考えており、起業することは教えていない。

図2:被雇用者割合と個人事業主割合の推移

ピークオイルと自然エネルギー

ピークオイルとは、石油生産がいずれピークを迎え,その後に減少に転じていくことを指す。石油生産がまだ順調だった1956年に、シェル石油の地球科学者M.K.ハバートがアメリカの石油生産は1970年頃にピークを迎えると予測した。その当時、彼の予測を信じる者はほとんどいなかった。しかし、1970年になるとアメリカの石油生産は実際にピークを迎え、その後は一貫して減少を続けた。1998年に石油地質学者のC.J.キャンベルがハバートの理論を全世界に応用し、世界の石油生産のピークを2004年と予測した。世界の石油生産がピークを迎える時期については、キャンベルの他にも幾つかの予測があるが、その時期は2010年前後に集中していた。そしてついに、世界エネルギー機関(IEA)は2010年版の世界エネルギーアウトルック(World Energy Outlook)で、在来型石油の生産は2006年に記録した日量7000万バレルがピークであったと報告した。石油生産はピーク後、年率2~3%で減少すると考えられている。

石油の後には、天然ガス、石炭、ウランもいずれピークアウトし、全面的なエネルギー減少時代が到来する。この時に利用可能なのは、太陽光、風力、バイオマスなどの自然エネルギー(再生可能エネルギー)のみとなる。これら自然エネルギーの起源は地球の外から来る太陽光にある。太陽光は地球全体に降り注ぎ、総量は大きいが、エネルギー密度は低い。密度の低い自然エネルギーは、大規模集中型のシステムよりも、小規模分散型のシステムと適合性が高い。その理由の一つは、自然エネルギーを大規模集中型のシステムで利用しようとすると、エネルギーを1カ所に集めるためのシステムと、それを再度分配(送配電)するためのシステムの両方が必要になるためである。

分散化とローテク化

今日の一極集中型の地域構造は、密度の濃いエネルギー源(石油・石炭・原子力)によって支えられている。しかし、文明を支えるエネルギー源が密度の薄いもの(バイオマス・太陽光・風力・小水力)に変われば、地域構造も変わらざるを得ない。密度の薄いエネルギーである自然エネルギーを基盤とした社会は、誰もがエネルギーの生産者であると同時に消費者でもあるような社会であり、それには自立分散型の地域構造が適合している。

技術水準と社会の規模との間には相関関係があるものと考えられる。大規模に組織された社会では、専門が細分化され、一人の技術者の守備範囲が狭くなる代わりに専門性が高くなる。今日のハイテク産業は世界中から優秀な人材を集めており、70億人規模で組織された社会に立脚しているといえる。これに対し、より規模の小さな社会では、一人の技術者の守備範囲が広くなるかわりに専門性は低くなる。これはある種の必然といえる。なぜなら、1人の人間が身に着けることのできる知識の量には限界があるからである。このため、分散型の小規模社会では、技術も必然的にローテク化していくことになる。

産業の軽装備化と就労形態の変化

これまでは労働生産性の向上を目指して産業の重装備化が進められてきた。そして、グローバルな金融システムが巨大な資本整備に必要とされる資金調達を支えてきた。しかし、ピークオイル後の世界では、大規模な資金調達は困難になる。工場の資本設備の程度は、それが立地する地域で調達できる資金の規模によって制約される。このため、不可避的に産業の軽装備化が進むことになる。

産業の軽装備化とともに企業形態も変化する。自営業者、ワーカーズコープ(労働者が所有)、協同組合企業(サービスを受ける消費者が所有)が増加し、株式会社(投資家が所有)は減少する。そして、生産手段(資本設備)と勤労者の関係も変化する。現在は多くの人がサラリーマン(被雇用者)として働いており、自らが使う生産手段を所有していない。しかし、ピークオイル後の社会では、自営業者あるいはワーカーズコープの社員として、多くの人が自ら生産手段を所有するようになる。これは「経済の民主化」といえるかもしれない。

これからの地域技術

地域計画の専門家であるドイツのエクハルト・ハーン氏は、「インフラは自然と人間のインターフェイス。インフラをどう作るかが、自然と人間の関係を決める」と述べている。ピークオイル後のエネルギー減少時代における分散化・ローテク化という流れの中で、これからは、水供給、汚水処理、エネルギー供給、廃棄物処理にかかわるインフラを小規模分散型のものに造り替えていく必要がある。更に、これからのインフラは、極力動力機械を使わないものにしていくことも重要となる。産業革命以降の時代、その中でも特に20世紀は自動車に象徴されるように動力機械の時代であったが、これからはあらゆる場面での「脱動力化」が重要となる。今後のインフラを支える地域技術のキーワードは以下のようになるであろう。

☆ 脱動力(脱石油) ☆

☆ 小規模分散 ☆

☆ ローテク化(身の丈に合った技術) ☆

(あらた てつじ:KIESS事務局長・鳥取環境大学准教授)

◇◇◇◇◇◇◇◇

KIESS MailNews は3ヶ月に1度、会員の皆様にメールでお送りしている活動情報誌です。

KIESS会員になっていただくと、最新のMailNewsをいち早くご覧いただくことができ、2ヶ月に1度の勉強会「KIESS土曜倶楽部」の講演要旨やイベント活動報告など、Webサイトでは公開していない情報も入手できるほか、ご自身の活動・研究の紹介の場としてMailNewsに投稿していただくこともできるようになります。

詳しくは「入会案内」をご覧ください。